2日目、港さんは自宅のほうで午前中かけて扉の製作をしました。

2日目、港さんは自宅のほうで午前中かけて扉の製作をしました。

前日には「これ程立派には作れないから簡単にそれらしく作るよ」と言っていましたが、私には解っていました。職人という者はそうではないと言うことを。

もし誰かが作った物を修理することになったら、絶対それに劣るものは作りたくは無く、同等かもしくはそれ以上の物を作ると対抗心を燃やすはずと妻に話していました。午後になり港さんが扉を持ってきたとき、言ったとおりだろうと得意顔になりました。扉の格子を簡単に角材で作ると言っていたのに出来てきた物はルーターで角がきれいに化粧の面取りされており前のものと同じにように加工してありました。

後は天候を見てペンキ塗りをしアクリル板のくるの待ちセットする。屋根のスレートを葺き替えすれば完全です。1月15日ごろの完成となるでしょう。

昨日、港さんの行動を宮沢賢治の理想とした生き方にたとえ紹介しましたが、風の電話の倒壊を発見したのが2015年1月8日。賢治が1925年(大正14年)1月5日に花巻から夜行列車にのり翌早朝八戸に着き、更に久慈まで列車でそれから発動機船で宮古まで行きます。宮古からは1月8日午前0時発の三陸汽船で山田湾船着場に1月8日朝2時30分に着き、下船する。

・それから船越四十八坂、浪板の牧場を通る浜街道を歩いて大槌に来て小鎚川の河原で休む。その時「旅程幻想」の詩を詠んでいます。

・山田か大槌で下船したかは定かでないが「旅程幻想」で賢治はいくつもの牧場を越えてきたと詠んでいる。又、大槌の白石船着場で下船したとすると小鎚川の河原は余りにも近すぎる。

解りましたか。90年の時を経て1月8日宮沢賢治さんが大槌に関係を持ったことになります。一昨年ベルガーディア鯨山では「宮澤賢治童話展」を開催し、期間中の5月3日には賢治記念館の牛崎服館長を招いてチェロと朗読のコンサートを行いました。昨年12月からは大槌中央公民館で「宮沢賢治イーハトーヴォと三陸海岸」を開催中です。1月10日には宮沢賢治詩の朗読会が開催され感動を新たにしました。さらに期間中に賢治に関する講演会を開催し、大槌宮沢賢治研究会(仮称)の発足を目指しております。そこの活動を通じて大槌の地に賢治の詩碑を二基建立したいと計画しています。

今回の出来事は、単なるこじつけの偶然ではなく時空を超えた賢治さんに対する想いが通じたのではないかと感じております・・・風の電話ですね!!

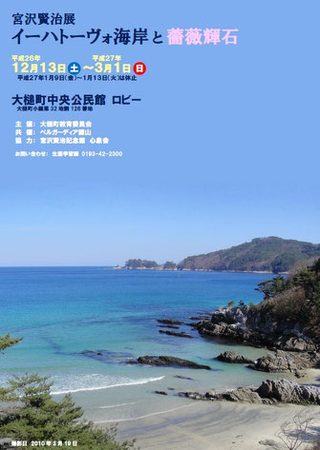

本日(13日)より大槌町中央公民館ロビーにて宮沢賢治展「イーハトーヴォ海岸と薔薇輝石」を開催しています。

本日(13日)より大槌町中央公民館ロビーにて宮沢賢治展「イーハトーヴォ海岸と薔薇輝石」を開催しています。 被災地復興にはいろいろな視点があると思いますが、文化、芸術の香りのしない処に真の復興はありえないと考えています。

被災地復興にはいろいろな視点があると思いますが、文化、芸術の香りのしない処に真の復興はありえないと考えています。