宮沢賢治の節目の旅から100年が経ち、大槌宮沢賢治研究会について取材を受けました。

取材記事は下記朝日新聞デジタル版でご覧いただけます。宮沢賢治と風の電話とのつながりにも触れております。ぜひご一読ください。

心を癒し育む、地図にない手作りの田舎づくり。

宮沢賢治の節目の旅から100年が経ち、大槌宮沢賢治研究会について取材を受けました。

取材記事は下記朝日新聞デジタル版でご覧いただけます。宮沢賢治と風の電話とのつながりにも触れております。ぜひご一読ください。

皆さん、新年あけましておめでとうございます。今年も、どうぞ宜しくお願いいたします。

宮沢賢治は、100年前のちょうど今日(1925年1月5日)彼の人生の大転換を決意したと考えています。 それまでの彼は、法華経の「利他精神」を文学による布教を目指したフィクションの創作者でした。いわば、虚構、作り話、物語の作り手だったわけです。しかし、前年1924年に初めて自主出版した「春と修羅」「注文の多い料理店」が不評だったことから、賢治は「農民の幸せ」を願いながらも本当に百姓の気持ちを理解していないのではないかと自省します。又、農学校で生徒たちに学校で学んだ知識や技術を実際に生かすため、卒業したら百姓になることを勧めたが、現実には思う通りにはいかなかった。更に、生徒に「百姓をやれ」と進めながら、自分は教師という職業について安閑としていることに自己矛盾を感じるようにもなっていた。この様な様々な思いが交錯した結果として、賢治は教師を辞めて自ら一人の百姓になるという行動に踏み出すことになったのです。それが100年前の今日なのです。

人も、社会も、何時でも変わることが出来ます、変わらなければ停滞が起きます。停滞は、水の流れが示すようにいづれ腐ってしまいます。そうさせないためにも変わることが必要なのです。それも善く変わることです。悪く変わつては元も子もありません。そのためには、私たちが良く考えて行動することです。新年を迎えて改めて考えました。

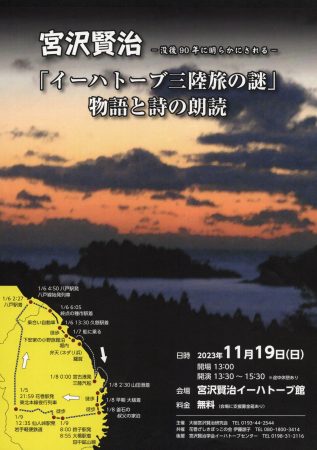

大槌宮沢賢治研究会では昨年11月、花巻市宮沢賢治イーハトーブ館にて、「宮沢賢治没後90年三陸海岸旅の謎」と題して、物語の朗読と旅の途中に詠んだ7編の詩の朗読会を催しました。

この三陸の旅は、賢治が花巻農学校教師を退職する前年の冬休みを利用した旅で非常に謎の多い旅であるとされ、多くの研究者が様々な説を発表していますが未だに不明な点も多い現状にあります。それまでの賢治は、文学者であり詩や童話、短歌や物語の創作者でした。しかし、それらは皆フィクションであり、作り話です。いわば虚構です。その虚構の創作者から、農業の実践者になる、一人の百姓になるという、賢治の人生の大転換を図る前の年の旅であり、自分と向き合い、自分の気持ちを確かめる旅でもあったと思われます。決して後世の人に謎を残す旅ではないのです。それは、賢治の周囲に対する思慮深い配慮、ち密な計画性を考慮するならばごく当たり前の行動であり、後世の人たちが謎と考えることを不思議に思っているのではないでしょうか。一度聞いてみたいものです。

私は、文学者でも学術研究者でもありませんから難しいことは分かりません。皆さんと同じ市井の人間ですが、三陸の地元で暮らす者として、地元の者でなければ分からない知見を基に謎に迫ってみました。

この検証は、あくまでも当時の賢治の気持ちに寄り添い、同じ方向を向いて行ったものであり、賢治の苦悩に共感できるからこそ適切な考察ができ、没後90年にして三陸の旅における賢治の普通の行動が明らかになったと考えています。

この朗読会が契機となり、花巻の地に賢治の人生大転換時に詠んだ「異途への出発」の詩碑建立の機運が高まり、実現されることを祈念するものです。今年は、5月26日PM1時30分から遠野市駅前内田書店2階にて開催いたします。どうぞ参加をよろしくお願いします。

今朝、今シーズン初めて雪が降りました。と言うより夜半のことであり寝ている間に降り、朝目覚めたら7,8㎝積もっていたのです。今の時期としては珍しい積雪です。今日は、雪にちなんで綺麗な話をと思います。

ローマ教皇フランシスコは、東日本大震災の1カ月後、ワシントン大聖堂で世界の宗教の代表者を集め、犠牲者の追悼と復興を祈念するミサを行い最後に宮沢賢治の「雨にも負けず」を朗読しました。

そのローマ教皇が昨年11月25日東京カテドラル聖マリア大聖堂にて、世界中で社会問題化している孤独、つまり「心の貧困」についてマザー・テレサの「孤独と誰からも愛されていないという感覚は最も残酷な形の貧困である」という言葉を引用して次のような話をしています。私たちにとって最も大切なことは「何を持っているか」や「何を得ることが出来るか」ではなく、誰と人生を共有できるかということに気付くべきだと話す。 つまり、「何のため生きるか」ではなく「誰のために生きるか」にフォーカスすべきだと言っています。教皇が訴えたかったのは、「他者のために」「他者と共に支え、支え合って」生きることの大切さです。

教皇のスピーチから思い起こされるのは岩手が生んだ天才宮沢賢治のことです。賢治の信条は「誰か他人のために」でした。賢治は、毎晩寝る前に母親イチさんから言い聞かされたという「母の教え」がありました。母イチが何度も賢治に繰り返した言葉は「人というものは人に何かしてあげるために生まれてきたのです」という言葉でした。この様にして賢治は「利他精神」に基づく独自の価値観を築き上げていった。「自己犠牲」や「利他精神」は、賢治の沢山の作品を貫く大きなテーマであると言えます。それは、幼いころからの賢治の生き方そのものであり、「人のため自分は何が出来るか」「本当の幸せとは何か」ということを生涯考え続けたのでした。

何のために生きるか・・・・。東日本大震災では、生きたくても生きれなかった人が大勢います。そう言う事実があるということは「人の生死」は自分の意思とは関係のない力が作用していると考えることが出来ます。つまり「生きる」ということは生かされていると捉えるべきで、そう気付かされる時「誰か人のために」という「心のよりどころ」を生み出す生き方が出来るのではないでしょうか

では「死ぬ」ことは自分の意志で出来ると言えるだろうか。いや違う!失職し経済的に困窮したり」「愛する人を失いグリーフを抱える」などの状況にある人が、「誰も自分の辛さを解ってくれない」「気持ちを汲んでくれる人がいない」と孤立する。その結果として、現実の社会に生きづらさを感じ自分の命を絶つという経緯を考えれば、まわりとの人間関係の希薄さが命を絶つことにつながっている。いわゆる、他人との関わり方が作用して死を選択していると捉えることが出来る。つまり、死ぬことも自分の意志でなく、他人の関わりに影響されていると言える。

「「生きる」と「生きている」は全然違うことであり、生きることは他のものとの関係で成り立つことです。自分と誰か、また何か。 生きることは誰かとつながることであり、誰かの役に立つことです。誰かとつながることで、生かされていると言い換えることが出来ます。人は皆、生まれて今まで一人で生きてきたという人はいません、必ず誰かとの関わりの中で生きています。生かされています。この事実を決して忘れないようにしなければならないと考えます。

今年の賢治祭(9月21日)にご招待され、朗読をされることとなりました野口さん、22日は大槌に立ち寄り、ベルガ―ディア鯨山「森の図書館」にてひとり語りをされることになりました。

野口さんとは2016年からのお付き合いで、宮沢賢治イーハトブ奨励賞を私が15年に受賞し、野口さんが16年に受賞しました。その際、副賞に頂いた賞金全額を自分は使い道がないから,大槌宮沢賢治研究会で使ってくださいと寄付されたのが契機となります。丁度、研究会では大槌と関係のある憲治の詩碑を建立する計画があり、申し出を有難く受け入れました。それがご縁で研究会の会員にもなり、今回の朗読会にこぎつけたわけです。

賢治さんの縁は不思議なもので、以前には京都の浜垣誠司(ブログ宮沢賢治と詩の世界)さん。大槌と詩「旅程幻想」の関わりを私のブログで発信したところベルガ―ディア鯨山をたずねられ、研究会の会員になられています。

また、今年8月25日「盛岡宮沢賢治の会」16名がベルガ―ディア鯨山を訪れています。その中に、2018年の宮沢賢治奨励賞を受賞した森三沙さんがいました。帰りがけに「私も大槌の研究会に入れてくれ」と話され、会費まで払っていかれました。うれしいですね!

今後、どのような展開になっていくのか皆目見当が付きませんが、何かワクワクする気配を感じます。とりあえずは22日の野口田鶴子さんのひとり語りを皆さんと楽しみたいと思います。

日 時:2019年9月22日 PM16:00~17:00

場 所:ベルガ―ディア鯨山 森の図書館

プログラム:祭りの晩、無声慟哭3部作、ちゃんがちゃがうまこ、暁穹への嫉妬、旅程幻想

入 場 料:無料