愛する人を失う悲しみの深さは、当事者以外なかなか分からないものです。それは、亡くなるという結果だけでなく、一緒に生活してきたプロセス、時間の経過、歴史があるからです。例えば、私たちはスポーツ観戦で応援する選手やチームが勝利した結果で感動を受けます。しかし、実際戦った選手やコーチ・監督は結果だけでなく、そこに至るまでのプロセスを選手と一緒に体験しているだけに、我々一般観衆とは違うより大きな感動を受けているはずです。同じように、グリーフケアに当たる方の場合に当てはめて見るると、当事者の悲しみを理解しているつもりでも実際には、当事者の何十分の一程度なのだと理解しなければなりません。

大切な人を失うという喪失によるグリーフは、いかに周りの状況が変わったとしても、亡くなったという事実が変わらない限り消え去ることはありません。なぜなら、亡くなったという事実に対して、グリーフという状況を創り出しているのは自分自身であり、本人が状況をどのように受け止めているかによるからです。

従って、基本的には当事者の抱える問題として、その人自身が努力して克服しなければならないと考えています。

しかし、それに対応できない人も当然います。その人たちの為に精神科医、心療科、心療内科医や臨床心理士などの専門家がいます。更に異なる分野として、宗教家がいて心の癒し、救済を求める人達の支援をしています。

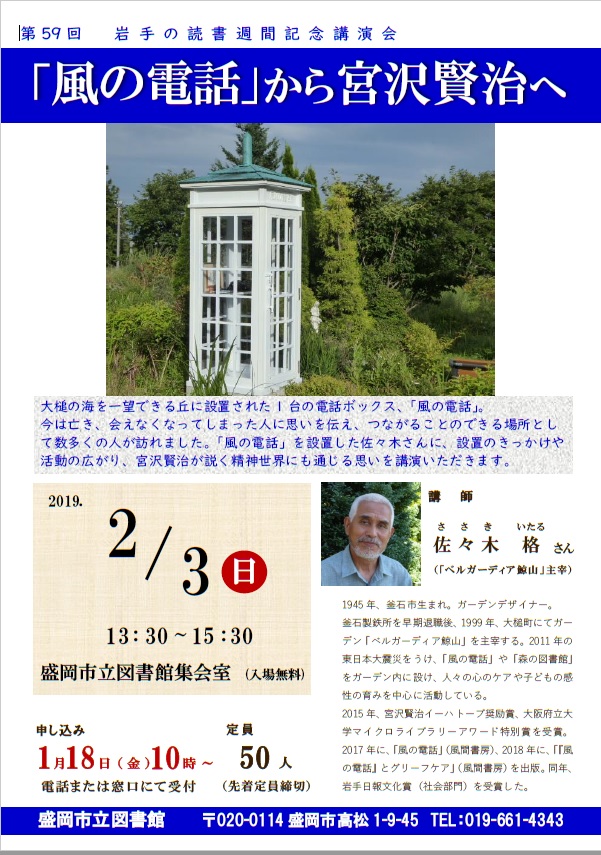

「風の電話」によるグリーフケアを考えてみた場合、心理療法家と言える人はいません。また、宗教家もいません。グリーフを抱えた当事者が自身の悲しみ、苦しみを電話に向き合い自問自答することで、グリーフの原因となっている事実を客観的に観察し、整理することにより受容を促し、「自己治癒力」を呼び覚まし、自ら意識の向け換えの”気づき”を得るサイコセラピー(自己心理療法)だと言えます。

なぜ愛する人を亡くした方は「風の電話」を必要とするのかを考えた場合、そこにはきわめて人間的な理由があります。「どうやって愛する人の死と折り合っていけばよいのか」また、「愛する人がいない現実を納得するにはどうしたら良いのか」 現実を受け入れる過程の中で「風の電話」必要なのです。突然いなくなったという現実を受け止められないのですから、なんとか「風の電話」で話をしょう、いなくなった人のことを「風の電話」で思い起こそうとするからです。 どうぞ「風の電話」で今は亡き人に話しかけてみてください、何かが変わります、

第3回「風の電話」によるグリーフケア 体験型セミナー開催

日 時:2025年4月27日 13:00~16:00

場 所:ベルガーディア鯨山 森の図書館

参加費:5000円(資料あり)

人 数:8名以内(セミナー終了後参加者の懇親会あり)

参加希望者は4月20日までにベルガーディア鯨山 佐々木までご連絡ください。

電話:0193-44-2544

写真は前回の音楽祭の様子

写真は前回の音楽祭の様子