19日天候に恵まれ、子供達はやってきた。

一年生71名、先生7名、神奈川県相模原南ロータリー関係者9名、けん玉師1それに我々2名が加わり総勢100名がベルガーディアの「木ッ木の森」に歓声を響かせた。

「木ッ木の森」のハンモックで大騒ぎした後、けん玉師伊藤祐介氏野パフオーマンス。その後全員にけん玉がプレゼントされ子供達の体験と交流があった。子供達は数種類の技をこなせるまでになった。技を決めたときの得意そうな顔付き、学校ではなかなか見れない表情だと思う。

「木ッ木の森」のハンモックで大騒ぎした後、けん玉師伊藤祐介氏野パフオーマンス。その後全員にけん玉がプレゼントされ子供達の体験と交流があった。子供達は数種類の技をこなせるまでになった。技を決めたときの得意そうな顔付き、学校ではなかなか見れない表情だと思う。

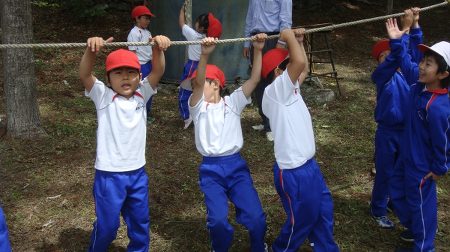

昼食後は、自由遊び時間で各自が好きなことをやっていたが滑車ロープが大人気だった。

タイヤがロープに食い込みスピードは出ないというより止まってしまうほどだったが滑り降り、滑車を引き上げる際も大変で、急な斜面を何人も手をつないで引っ張り、転び、土だらけになりながら乗りたい一心で頑張る姿こそ、集団での郊外活動の生きた勉強だと感じた。

しかし、子供達は、我々大人が想像出来ないような行動をとるもので、帰った後点検してみると驚かされることだらけだった。

東日本大震災から5回目の彼岸を迎えました。18日は私達も墓参りをしてきました。

東日本大震災から5回目の彼岸を迎えました。18日は私達も墓参りをしてきました。

冬期間の仕事と言えば、鍛冶工房での燭台製作がある。かれこれ10年程になる。鋼板や丸棒,角材やパイプを熱してハンマーで叩く。いわゆる鍛造と云う方法でパーツを作っていって溶接で接合して形を作る。その後、熱処理をして蜜蝋でコーティングする、それを磨き上げ、黒光りした味わいのある燭台に仕上げるのである。

冬期間の仕事と言えば、鍛冶工房での燭台製作がある。かれこれ10年程になる。鋼板や丸棒,角材やパイプを熱してハンマーで叩く。いわゆる鍛造と云う方法でパーツを作っていって溶接で接合して形を作る。その後、熱処理をして蜜蝋でコーティングする、それを磨き上げ、黒光りした味わいのある燭台に仕上げるのである。