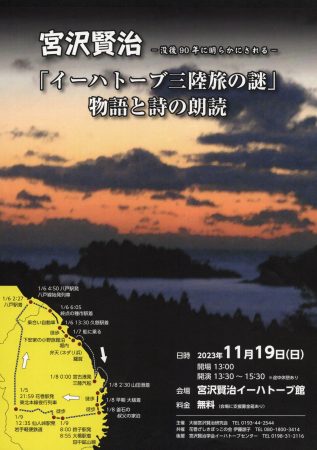

1925年(大正14年)1月8日、三陸旅の途中大槌川の河原で詩「旅程幻想」を詠んで100年目。今改めて賢治と大槌の関わりを知っていただきたいとするイベントです。

私たちすべての人の人生には、様々な出会いがあります。まず「人との出会い」また、「モノ(本、音楽、絵画、映画、舞台等々)との出会い」そして、様々な「物事との出会い」です。しかし、それ等との出会いはあっても右から左へ横目で眺めるだけでスルーしてしまうか、感性を鋭くしてそれらから何かを得るかで、その人の人生に大きな影響が出るのでは当然だろうと考えています。

宮沢賢治100年前の三陸の旅では、賢治は大槌に来ています。研究者の間では、宮古発午前0時の三陸汽船に乗船した後、山田、大槌、釜石の何処で下船したのかという事がいまだに明確になっていません。しかし、詩「旅程幻想」の情景描写を見れば、山田で降り、山田~大槌間の四十八坂の牧場を歩いて大槌に入ったことが明らかです。ここで問題となるのがなぜ大槌に立ち寄らねばなかったのかということです。

賢治は盛岡高等農林学校時代、島津製作所々有の鉱石標本NO.153の薔薇輝石を見ています。銘板には陸中国上閉伊郡大槌村(明治22年)と記されていました。又、図書室には賢治が愛読していた本「大鉱物学」があり、下巻で薔薇輝石を知見していました。しかし、これまで賢治自身が大槌に来て薔薇輝石を採掘したという痕跡はなく、単に鉱物知識として知っていたものと考えられます。

賢治が花巻農学校を辞めるに際して、自分と向き合い、自分の気持ちを確かめるため三陸の旅に出たことは間違いのない事実でしょう。しかし、この旅には本来の目的の他に「賢治の行動の目的があった」と考えられます。

それは、賢治は少年時代は「石っこ賢さん」と呼ばれるほど鉱物に興味を持ち集め、中学時代まで続きます。青年時代には、薔薇輝石をはじめとする鉱物を使った人造宝石の仕事をしたいと父に手紙を出しています。そして、晩年には東北砕石工場で石灰の製造から販売まで担当する仕事をしています。

この様に生涯鉱物と縁の切れなかった賢治と「薔薇輝石」の出会いが大槌との関わりをつくり、詩「暁きゅうへの嫉妬」を生み出し、更には、大槌を訪れることに繋がり、大槌川の河原で詩「旅程幻想」の構想したと考えることが出来ます。

賢治がフィクション、虚構、「作り話の創作者」から、一人の百姓になる。いわゆる「農業の実践者」になると決め三陸へ旅立つときから、今までの人生とのけじめとして、思いの強かった薔薇輝石の産出される大槌鉱山の採掘現場を自分の目で確かめたい、採掘されたばか薔薇輝石輝石にふれてみたいと考えた旅ではなかったかと推測できます。逆にそう考えることで賢治の旅のすべての疑問・謎が謎でなくなり、ごく普通の人間宮沢賢治の素顔が見えてくるのです。

ー 記 ー

タイトル:「宮沢賢治と大槌の関わりを知ろう!」三陸旅の謎の解明

日 時:2025年10月26日(日)開場12:30 開演13:00~16:00

会 場:大槌町おしゃっち多目的ホール

参加費 :無料